指数とは何か

指数は最初は難しそうに見えますが、仕組みを理解するとすぐに当たり前になります。要するに指数は省略記法──繰り返しの掛け算を簡潔に表す方法です。2 × 2 × 2と書く代わりに2³と書けばよく、小さな数字(「指数」や「べき」)が底の数を何回掛け合わせるかを示しています。

例えば:

-

5²は5 × 5 = 25を意味します。 -

10³は10 × 10 × 10 = 1,000を意味します。 -

分数や負の数でも指数を使えます。例えば

(-3)² = 9です。

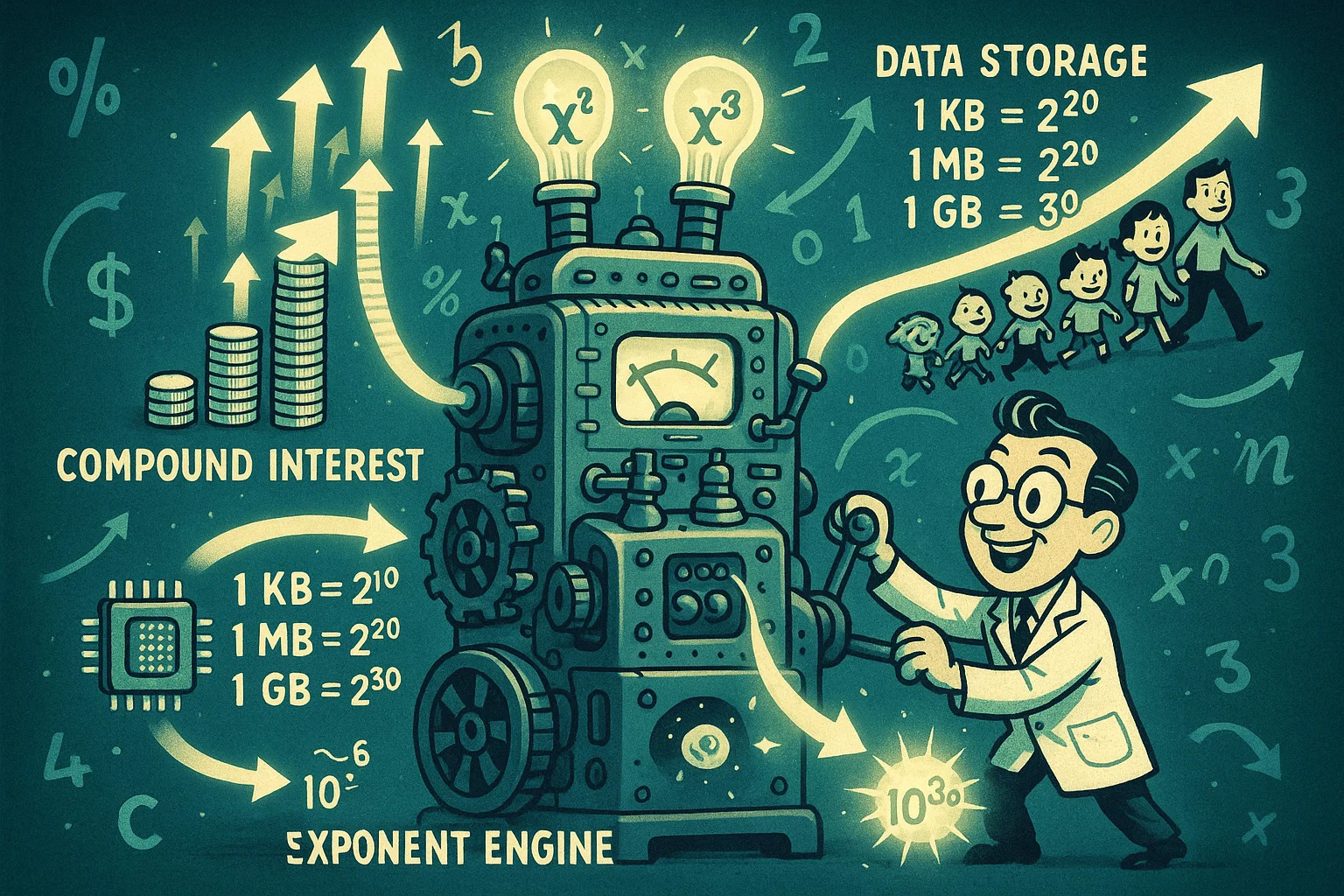

指数はあらゆる場面で現れます。科学の式、金融の複利計算、人口増加や計算能力の測定など、日常的に数字で世界を表すときに欠かせません。

💁 ♀️ 知ってましたか? 100個の0が続く1、すなわち「googol(10¹⁰⁰)」という言葉は1938年に9歳の子どもが作ったものです。その巨大さが、データ量が指数的に増加する検索エンジン「Google」の名前の由来になりました。

日常の数学で指数が登場する場面

指数は数学の授業だけでなく、身の回りの多くの場面で使われています。数が急速に増減するとき、背後には指数が潜んでいることが多いです。

例えば複利利息。$1,000 を年利5% の普通預金に預けると、利息は元本だけでなく前年度の利息にもつくため、お金は年々加速的に増えます。銀行が使う式には指数がたくさん含まれていて、複利計算ツール を使えば時間経過でどれだけ増えるか一目でわかります。

またコンピュータやデータの分野でも指数は欠かせません。記憶容量や処理速度は時間とともに倍増していくことが多く(ムーアの法則など)、その成長率は2のべきで表すのが最も簡単です:

-

1 KB = 2¹⁰ バイト(1,024 バイト)

-

1 MB = 2²⁰ バイト

-

1 GB = 2³⁰ バイト

人口増加の場合も同様です。ある都市の人口が毎年2%増えると、単純に同じ人数が増えるのではなく、増えた分にもさらに増加分がつくので、10年後には単純加算の想定をはるかに上回る結果になります。

さらに科学の世界でも指数はあちこちに登場します。物理や化学、生物学では顕微鏡で見る微小な長さ(10⁻⁶メートル)から恒星が放出するエネルギー(10³⁰ジュール)まで、途方もない大きさや小ささを扱う際に無限のゼロを省いて計算を楽にします。

🔎 おもしろ豆知識:光速は約3 × 10⁸メートル毎秒です。300,000,000メートル毎秒と書くこともできますが、指数を使うと計算もメモもずっとすっきりします。

指数を簡単にする基本ルール

一見、指数は複雑に見えますが、覚えるのはほんの数パターンだけ。ほとんどの場合、これらのルールを知っていれば対応できます。

1. 同じ底の掛け算

底が同じなら指数を足すだけ:2³ × 2² = 2⁵ = 32。長い掛け算を書かずに済みます。

2. 同じ底の割り算

割り算なら指数を引く:5⁶ ÷ 5² = 5⁴ = 625。

3. べきのべき(3²)³ のようにべきがべきになる場合は指数を掛ける:(3²)³ = 3⁶ = 729。

4. 負の指数

負の指数は数字を負にするわけではなく、分数にする:2⁻³ = 1 / 2³ = 1/8。科学記数法や非常に小さな数を扱うときに便利です。

5. 分数指数

根号を表します。指数が1/2なら平方根:9^(1/2) = √9 = 3。1/3なら立方根、そのほかも同様です。

これらを覚えれば、指数の計算や簡略化はずっと楽になります。桁数の多い数や小さい数を扱うときには、科学記数法(指数を使った表記)でさらに見やすくなります。

大きな数でもラクに扱う方法

あまりにも大きな数や小さな数はそのまま書くと途方もない桁数になります。そんなときに指数は欠かせない省略記法です。

例えば地球から太陽までの距離は約1億4,960万キロメートルです。すべてのゼロを書く代わりに、科学者は 1.496 × 10⁸ km と書きます。指数8が小数点を何桁移動させるかを示し、さらに大きな数字を扱うときも計算を簡潔に保ちます。

これは宇宙や科学だけでなく、化学実験室やプログラミングの世界でも使われる科学記数法の基本です。粒子の大きさ(ウイルスは約 1 × 10⁻⁷ メートル)や膨大なデータ数にも指数が実用的です。

オンラインを含む多くの電卓も人手では扱えない計算を指数で処理します。例えば 9²⁰ を計算すると121兆を超えますが、科学記数法なら桁を数える手間が省けます。

実際の問題解決に興味があるなら、式に指数が混ざってきたときでも使える 数学計算ツールが役立ちます。