等比数列は貯蓄口座の増加から細菌の増殖、さらにはハノイの塔のようなパズルまで、さまざまな場面で現れます。これらの数列の仕組みを理解することで、数学、金融、科学の問題解決が容易になります。等比数列とは何か、その構造、そしてその広範な活用理由を解説しましょう。

等比数列とは?

等比数列は、前の項に一定の数(公比)を掛けて次の項を求める数の列です。この公比は1より大きく成長を示す場合や、0と1の間で減衰を示す場合、さらには負の値で符号が交互に変わる場合もあります。

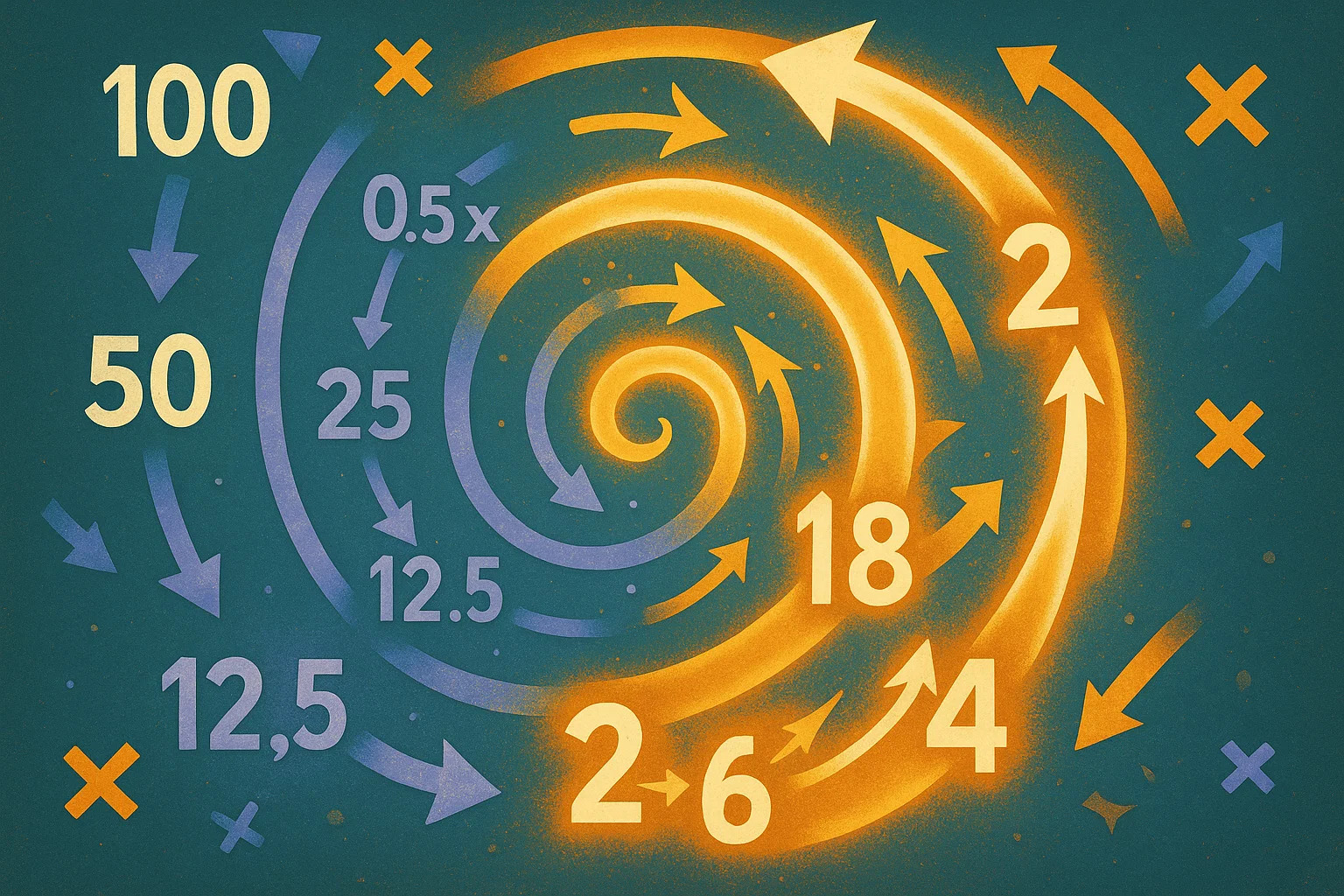

例えば:

-

2,6,18,54,… は公比が3(各項は前の項の3倍)。

-

100,50,25,12.5,… は公比が0.5(各項は半分に減る)。

等比数列は、加算または減算で一定の差を足していく等差数列とは異なり、乗算が基本です。これにより、利率、投資、自然現象のようなパーセンテージ変化や指数関数的成長・減衰のモデリングに最適です。加算パターンにも関心がある場合は、当社の等差数列計算ツールをご利用ください。

等比数列の公式

等比数列を扱うには、基本となる2つの公式があります:

1. 第n項の公式

前の項を全て列挙せずに任意の項を見つける方法です:

aₙ = a₁ × r⁽ⁿ⁻¹⁾

ここで:

-

aₙは求めたい項、 -

a₁は最初の項、 -

rは公比、 -

nは項の位置を示します。

2. 有限等比級数の和

最初のn項を合計する際には:

Sₙ = a₁ × (1 − rⁿ) ÷ (1 − r) (r ≠ 1)

この公式は、総利息算出や複数世代後の人口予測など、さまざまな場面で利用されます。

豆知識:アインシュタインは複利(等比数列に従う現象)を「世界の第八の不思議」と称しました。繰り返し乗算で急速に増えるためです。

これらの公式は、単純な数学の演習から複雑な金融モデルまで、等比数列の問題解決の基盤を成しています。数列以外の数学問題にも対応したい場合は、当社の数学計算ツールをご覧ください。方程式、比率、その他の数学機能をカバーしています。

等比数列の問題解法方法

等比数列の問題を解く際の主な手順は、共通比の特定、特定の項の計算、場合によっては和の計算の3つにまとめられます。

1. 公比(r)の求め方

公比は隣り合う項同士の比で求められ、以下の式で表されます:

r = aₙ ÷ a₍ₙ₋₁₎

任意の連続する2項で後の項を前の項で割るだけです。

例:数列 3, 6, 12, 24, … の場合:

r = 6 ÷ 3 = 2

2. 任意の項の計算

r と最初の項 a₁ が分かれば、以下で任意の項を計算可能です:

aₙ = a₁ × r⁽ⁿ⁻¹⁾

例:5, 15, 45, …(r = 3)の第10項:

a₁₀ = 5 × 3⁹ = 5 × 19,683 = 98,415

3. 有限級数と無限級数の和の計算

複数の項の和が必要な場合(例えば、累積成長の計算)は以下を使用します:

Sₙ = a₁ × (1 − rⁿ) ÷ (1 − r), r ≠ 1

無限級数で |r| < 1(項が小さくなり収束する場合)は、和は次のようになります:

S∞ = a₁ ÷ (1 − r)

例(無限級数): 10, 5, 2.5, … (r = 0.5)の場合:

S∞ = 10 ÷ (1 − 0.5) = 20

豆知識

跳ね返るボールが毎回前回の半分の高さまで跳ねる問題は、無限等比級数の現実例です。理論的には永遠に跳ね続けますが、総移動距離は有限であることが示されています。

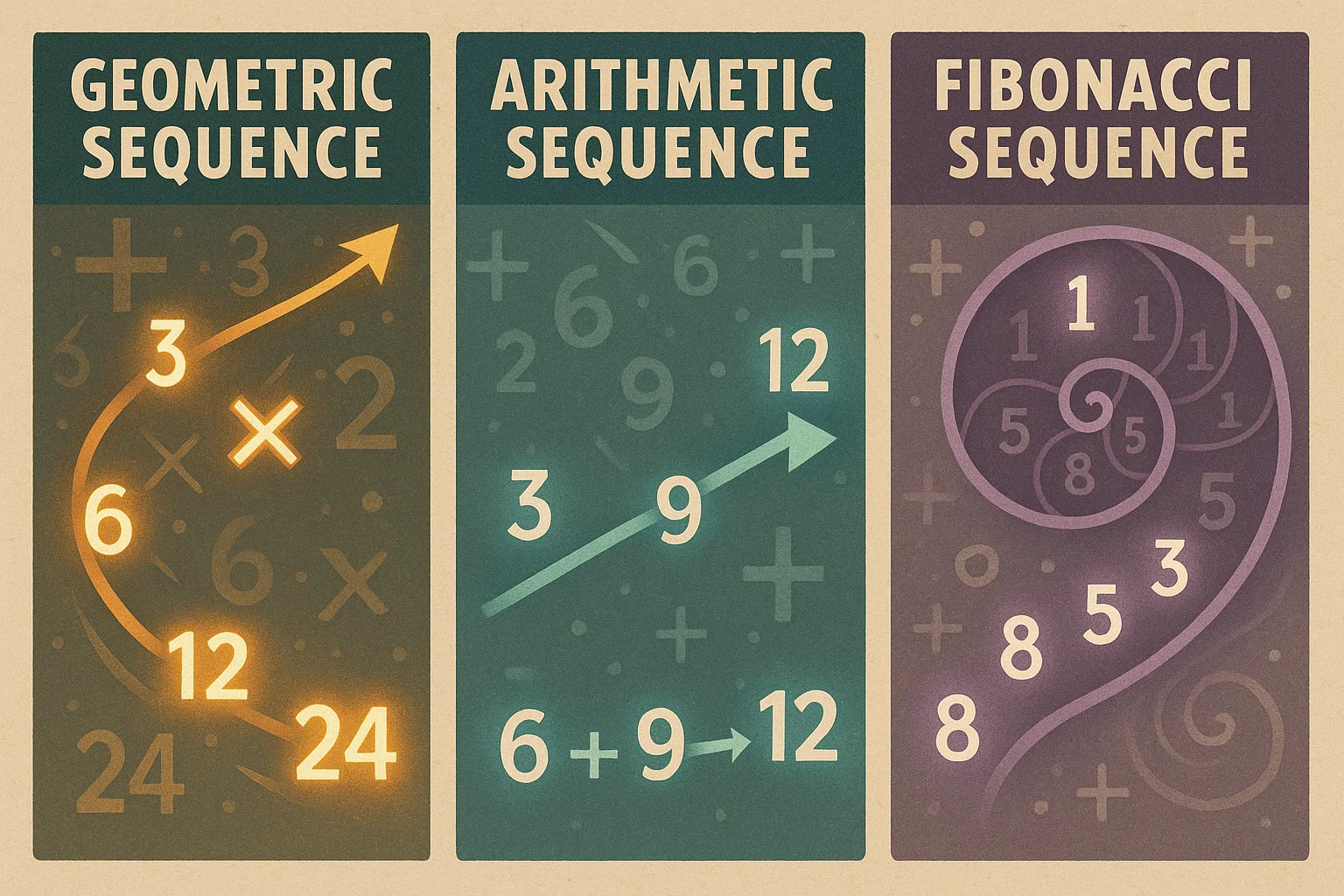

等比数列と他の数列の違い

等比数列は乗算に基づきますが、すべての数列がそうではありません。よく見かける他の2種類は等差数列とフィボナッチ数列です。これらの違いを理解することで、適切な問題解決法を選べます。

等比数列と等差数列の比較

-

等比数列は各項を一定の公比で乗じていきます(例:3,6,12,24,… 公比=2)。

-

等差数列は各項に一定の差を加減します(例:3,6,9,12,… 差=3)。

加算パターンに関心がある場合は、当社の等差数列計算ツールをお試しください。

等比数列とフィボナッチ数列の比較

-

フィボナッチ数列は固定の公比や差はなく、各項が直前の2つの項の和になっています:1,1,2,3,5,8,…。

-

自然界の螺旋形状やひまわりの種の配置などに見られ、成長のモデリングに使われますが、等比数列のように固定の比率で増加しません。

フィボナッチパターンに興味がある場合は、当社のフィボナッチ数列計算ツールをご利用ください。その他の数列タイプは、当社のナンバーシーケンス計算ツールで探索可能です。